|

in English

|

horaires

| longs métrages

|

court-métrages

| program [PDF]

2011 Festival Feature Films (March 24-27)

Le directeur de la photographie Vincent Mathias présente Le Nom des gens

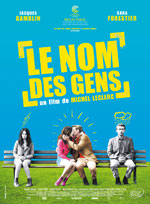

réalisateur Michel Leclerc directeur de la photographie Vincent Mathias scénaristes Michel Leclerc, Baya Kasmi acteurs Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem, Carole Franck, Jacques Boudet, Michèle Moretti durée 1 h 44 min +13 ans

Synopsis

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause — ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les gens de droite sont ses ennemis. En règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin — comme celui des cuisines — quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho.

Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses.

réalisateur/scénariste

Michel Leclerc

| 2009 |

Le Nom des gens |

| 2006 |

J’invente rien |

| 2005 |

La Tête de maman |

2002 |

Le Poteau rose |

| 1994 |

Hélène et Lulu |

| 1993 |

Le Mal en patience |

directeur de la photgraphie

Vincent Mathias

| 2010 |

La proie d'Eric Valette |

| 2009 |

Moi, Van Gogh de François Bertrand |

| |

Le Nom des gens de Michel Leclerc |

|

Captifs d'Yann Gozlan |

| 2008 |

Une affaire d’état d'Eric Valette |

| 2007 |

15 ans et demi de Françoise Bysagnat et Thomas Sorriaux |

|

Whatever Lola Wants de Nabil Ayouch |

| 2006 |

Poltergay d'Eric Lavaine |

| 2005 |

Président de Lionel Delplanque |

2004 |

Les Parrains de Frédéric Forestier |

| 2003 |

Trouble de Harry Cleven |

| 2002 |

La Beuze de Françoise Bysagnat et Thomas Sorriaux |

2001 |

Irène d'Ivan Calbérac |

| 2000 |

Grégoire Moulin contre l’humanité d'Arthus de Penguern |

| 1999 |

Ali Zaoua de Nabil Ayouch |

1998 |

In Extremis d' Etienne Faure |

| 1997 |

Mektoub de Nabil Ayouch |

acteur

Jacques Gamblin

| 2009 |

Home de Yann Arthus-Bertrand |

| |

Moi, Van Gogh de François Bertrand |

|

Nous trois de Renaud Bertrand |

|

Le Nom des gens de Michel Leclerc |

| 2008 |

Bellamy de Claude Chabrol |

|

L’Enfer de Henri-Georges Clouzot de Serge Bromberg, Ruxandra Medrea |

| 2007 |

Enfin veuve de Isabelle Mergault |

| |

Le Premier Jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon |

| 2006 |

Les Brigades du Tigre de Jérôme Cornuau |

|

Nos retrouvailles de David Oelhoffen |

| 2005 |

Serko de Joël Farges |

|

Les Irréductibles de Renaud Bertrand |

| 2004 |

25 degrés en hiver de Stéphane Vuillet |

| |

Holy Lola de Bertrand Tavernier |

| |

L’Enfer de Danis Tanovic |

| 2003 |

A la petite semaine de Sam Karmann |

| 2001 |

Bella ciao de Stéphane Giusti |

| 2000 |

Mademoiselle de Philippe Lioret |

| |

Laissez-Passer de Bertrand Tavernier |

| 1999 |

Les Enfants du marais de Jean Becker |

| 1998 |

Au cœur du mensonge de Claude Chabrol |

| |

Kanzo Sensei de Shohei Imamura |

| 1997 |

Mauvais genre de Laurent Bénégui |

|

La Leçon de Monsieur Paillasson de Michel Fissler |

| 1996 |

Une histoire d’amour à la con de Henri-Paul Korchia |

| |

Tenue correcte exigée de Philippe Lioret |

| 1995 |

Au petit Marguery de Laurent Bénégui |

| |

Sans souci de Jean-Michel Isabel |

|

À la vie, à la mort de Robert Guédiguian |

| |

Pédale douce de Gabriel Aghion |

| 1994 |

Les Misérables de Claude Lelouch |

| |

Naissances de Frédéric Graziani |

| 1993 |

Tout ça…pour ça ! de Claude Lelouch |

| |

Les Braqueuses de Jean-Paul Salomé |

| 1992 |

La Belle Histoire de Claude Lelouch |

| |

La Femme à abattre de Guy Pinon |

| |

Pont et soupirs de Gilles Maillard |

| 1990 |

Il y a des jours…et des lunes de Claude Lelouch |

| 1989 |

Périgord Noir de Nicolas Ribowski |

actrice

Sara Forestier

| 2010 |

Hitler à Hollywood de Frédéric Sojcher |

| 2009 |

Gainsbourg (Vie héroïque) de Joann Sfar |

| |

Le Nom des gens de Michel Leclerc |

| 2008 |

Victor de Thomas Gilou |

| |

Les Herbes folles de Alain Resnais |

| |

Humains de Jacques-Olivier Molon, Pierre-Olivier Thevenin |

| |

Vieillesse : ennemie de Marc Obin |

| |

Une femme en miroir de Olivier Grégoire |

| |

Intimité de Philippe Plunian, Julien Simonet |

| 2006 |

Jean de La Fontaine, le défi de Daniel Vigne |

| 2005 |

Un fil à la patte de Michel Deville |

| |

Le Courage d’Aimer de Claude Lelouch |

| |

Quelques jours en septembre de Santiago Amigorena |

| |

Combien tu m’aimes? de Bertrand Blier |

| |

Hell de Bruno Chiche |

| 2004 |

Astérix et les Vikings de Stefan Fjeldmark, Jesper Moller |

| |

Les Courants de Sofia Norlin |

| 2003 |

L’Esquive de Abdellatif Kechiche |

| 2001 |

La Guerre à Paris de Yolande Zauberman |

| 2000 |

Les Fantômes de Louba de Martine Dugowson |

Entretien avec Michel Leclerc et Baya Kasmi

Comme J’invente rien, votre premier film, Le Nom des gens est une comédie. Pourquoi avez-vous choisi ce genre ?

Leclerc : Quand on parle de soi, ou du moins que l’on désire partir d’une matière autobiographique, l’humour permet de mettre la distance nécessaire pour éviter de verser dans la complaisance narcissique. Parler de soi, certes, mais en s’en moquant pour laisser les autres entrer dans l’histoire. C’est la raison fondamentale pour laquelle je fais de la comédie : cela me semble la seule manière élégante de parler de son nombril en évitant de tomber dedans...

Quelles sont vos références en la matière ?

Leclerc : Dans une récente interview, Woody Allen se désolait du fait que les jeunes cinéastes s’inspirent plutôt de Scorsese et de Tarantino que de lui. Or, depuis des années, j’essaye désespérément de m’inspirer de lui — et notamment d’Annie Hall et de Radio Days pour Le Nom des gens — mais personne ne le remarque. Mon but ultime serait de copier tous ses films un par un, mais j’ai bien peur que ma vie n’y suffise pas : je rêve en secret qu’il finisse par me faire un procès pour plagiat, ce qui peut-être me permettrait de le croiser !

Comment a commencé l’aventure du film Le Nom des gens ?

Leclerc : Quand j’ai rencontré Baya, il y a près de dix ans, elle m’a dit comment elle s’appelait et je lui ai répondu, « C’est brésilien ? » et elle m’a répondu, « Non, c’est algérien. » Ensuite, elle m’a demandé mon nom et quand je le lui ai donné, elle m’a dit, « Au moins, on sait d’où ça vient ! » Le point de départ du film se confond donc aussi avec le point de départ de notre histoire personnelle.

Kasmi : On avait envie de réagir à tout un discours déterministe autour de l’identité et des communautés que l’on trouve insupportable et dans lequel on ne se reconnaît pas. Les injonctions de la société sont simplistes et imposent un certain type de comportement en fonction de ses origines. Or, on peut très bien ne pas s’y conformer !

Leclerc : En France, la question des origines est à la fois complexe et obsessionnelle. Comment rester fidèle à ses racines sans être communautariste ? Comment être athée sans renier ses origines ? Ces questionnements-là nous passionnent.

La part autobiographique est donc importante ?

Leclerc : Oui, puisque c’est en se racontant l’un l’autre les histoires respectives de nos familles que l’on s’est rendu compte, malgré nos différences, de convergences par rapport à certaines névroses et obsessions chez nos parents. Fondamentalement, la rencontre amoureuse dépend beaucoup plus de ce terrain familial commun que d’une appartenance supposée à une communauté.

Arthur et Bahia souffrent également d’être des « planqués » …

Leclerc : C’est un de leurs points communs. Ils ont l’impression que leur identité ne correspond pas à l’image que les autres se font d’eux. C’est ce qui génère de la culpabilité chez l’un comme chez l’autre: contrairement à leurs parents ou grands-parents qui ont souffert à cause de leurs origines, eux n’en n’ont pas souffert, et ils en sont conscients. Ils ne supportent pas que certains utilisent même la souffrance des générations précédentes pour se mettre en valeur. Alors que les victimes directes de traumatismes historiques — comme la colonisation, la Shoah ou l’esclavage — ont des droits, les descendants de victimes n’ont que le devoir de faire en sorte que des catastrophes du même genre ne se reproduisent pas.

Kasmi : Arthur réagit en se cachant et en dissimulant ses origines juives, et Bahia réagit en revendiquant ses racines arabes qui ne se voient pas sur son visage. D’où sa décision, à un moment, de porter le voile, qui lui permet d’être perçue comme une Arabe et de sentir les regards hostiles sur elle. Elle vit enfin ce que son père a vécu.

Leclerc : Le père de Bahia fait partie de cette génération d’immigrés qui ne sont pas du tout dans la revendication identitaire, alors que c’est elle qui a le plus souffert. Il a cela en commun avec la mère d’Arthur d’avoir été victime de la guerre — la Seconde Guerre Mondiale ou la guerre d’Algérie — mais d’avoir décidé d’aimer la France.

Les acteurs sont étonnants de naturel…

Leclerc : J’ai pris énormément de plaisir dans la direction d’acteurs parce que j’ai eu le sentiment d’être en face de comédiens très investis dans le film. Du coup, ils étaient ouverts à l’improvisation : c’est fondamental, pour moi, de préserver un espace de liberté par rapport à un scénario très écrit. Par exemple, je me suis servi de la nature militante de Carole Franck, qui joue la mère de Bahia : dans les scènes où elle s’énerve contre le nucléaire et où elle insiste pour qu’Arthur fasse un mariage blanc, elle a improvisé.

Sur quel support avez-vous tourné ?

Leclerc : Dès le départ, je voulais un mélange des supports. Le film est majoritairement tourné en HD, mais on a aussi utilisé du Super 16 et du Super 8. Par exemple, lorsque l’on adopte le point de vue amoureux d’Arthur sur Bahia, on passe au Super 16 qui a une texture beaucoup plus sensuelle et chaleureuse.

Quels étaient vos partis-pris de mise en scène ?

Leclerc : Je voulais jouer sur le décalage entre les thèmes souvent graves du film — la politique et les traumatismes de l’enfance – et le traitement glamour de la mise en scène. Par exemple, quand Arthur et Bahia, après le mariage blanc, marchent parmi les feuilles mortes, ils polémiquent sur le devoir de mémoire et la guerre d’Algérie. Je trouvais amusant de jouer le contrepoint entre un plan large typique d’une comédie romantique — robe de mariée, bouteille de champagne à la main — et le sujet de conversation.

Leclerc : Je voulais jouer sur le décalage entre les thèmes souvent graves du film — la politique et les traumatismes de l’enfance – et le traitement glamour de la mise en scène. Par exemple, quand Arthur et Bahia, après le mariage blanc, marchent parmi les feuilles mortes, ils polémiquent sur le devoir de mémoire et la guerre d’Algérie. Je trouvais amusant de jouer le contrepoint entre un plan large typique d’une comédie romantique — robe de mariée, bouteille de champagne à la main — et le sujet de conversation.

D’autre part, je souhaitais éviter le sur-découpage et le recours systématique aux gros plans, typiques de la comédie standardisée. J’ai préféré filmer en plan large pour cadrer le corps des personnages et ne pas sur-éclairer les scènes, quitte à perdre certains effets de comédie.

Comment la musique s’est-elle élaborée ?

Leclerc : Jérôme Bensoussan, le compositeur avec qui je travaille depuis longtemps, s’inspire beaucoup de rythmes tziganes, klezmer et orientaux. Sa musique, fondée sur la mélodie, me touche beaucoup par sa sensualité. Je lui ai donc demandé d’apporter son propre style au film, et de l’élargir avec des musiques plus orchestrales, en s’inspirant notamment de certaines partitions lyriques de Georges Delerue. Par exemple, lorsqu’Arthur et Bahia se disputent sur le devoir de mémoire, je souhaitais que Jérôme compose une musique romantique, voire poignante : alors qu’ils s’engueulent, on a l’impression qu’ils se disent des mots d’amour. J’aime beaucoup ce type de contraste.

|